脳梗塞診断におけるMRIとCTの違いを脳卒中専門医が徹底解説

- 医療鑑定研究会 中嶋浩二

- 2025年8月5日

- 読了時間: 11分

脳梗塞診断において画像検査が重要な理由

脳梗塞は脳の血管が詰まることで発症する病気です。

血管が詰まると、その先の脳組織に血液が届かなくなり、酸素や栄養が不足します。

その状態が続くと、脳細胞は徐々にダメージを受け、やがて壊死(えし)してしまいます。

この壊死した脳組織のことを「梗塞」と呼びます。

脳梗塞は発症から時間が経つほど脳のダメージが大きくなるため、早期発見・早期治療が何よりも重要です。

私は脳外科医として24年間、数多くの脳梗塞患者さんを診てきました。その経験から言えることは、「Time is Brain(時は脳なり)」という言葉通り、一刻も早い診断と治療開始が患者さんの予後を大きく左右するということです。

脳梗塞の診断において、画像検査は欠かせません。なぜなら、画像検査によって脳梗塞の有無だけでなく、その範囲や重症度、発症からの時間経過までもが分かるからです。

特に発症から4.5時間以内であれば、血栓溶解薬(t-PA)による治療が可能ですし、状況によっては発症から24時間以内まで血栓回収療法が適応となる場合もあります。こうした「時間との勝負」の場面で、正確かつ迅速な画像診断が治療方針を決定づけるのです。

今回は、脳梗塞診断における二大画像検査法であるMRIとCTの違いについて、最新の知見を交えながら解説していきます。それぞれの特徴や利点・欠点を理解することで、脳梗塞の知見を深める参考になれば幸いです。

(併せて読みたい記事:TIA:脳梗塞の前ぶれ発作として知っておくべきこと)

MRIとCTの基本的な仕組みと違い

まず、MRIとCTの基本的な仕組みについて説明しましょう。

この二つは全く異なる原理で画像を作り出しています。

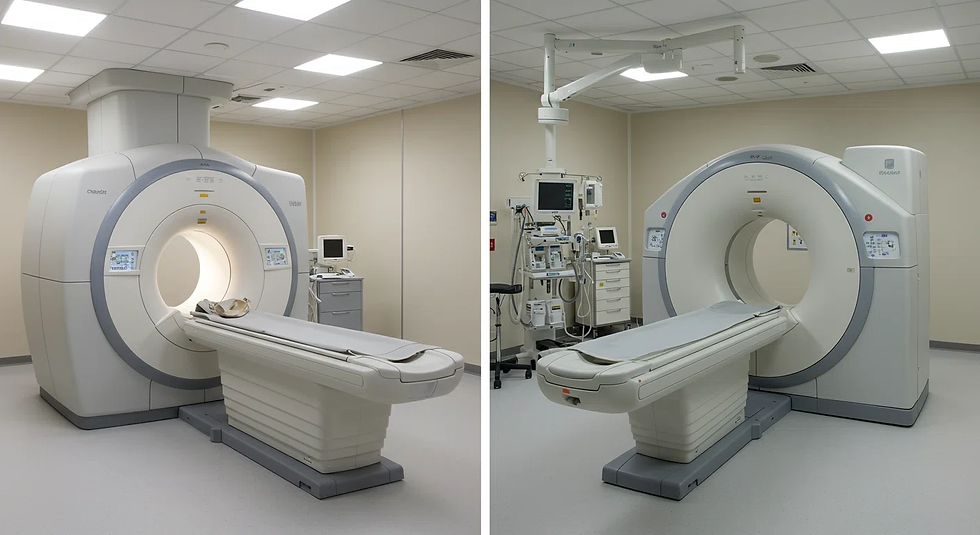

CTは「Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)」の略で、X線(放射線)を使って体内の断層画像を作ります。X線を体に照射すると、組織の密度によって吸収される量が異なります。この吸収差をコンピュータで計算して画像化するのがCTです。

一方、MRIは「Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)」の略です。強力な磁場の中で特定の周波数の電波を照射すると、体内の水素原子が反応して信号を発します。この信号を捉えて画像化するのがMRIの原理です。

この原理の違いから、両者には以下のような特徴の違いが生まれます。

撮影時間:CTは数十秒で撮影が完了しますが、MRIは15〜30分程度かかります。

放射線被ばく:CTはX線を使用するため被ばくがありますが、MRIは磁場と電波を使うため被ばくがありません。

コントラスト(組織の見え方):MRIはCTよりも組織のコントラストが優れており、特に軟部組織(脳実質など)の描出に優れています。

空間分解能:CTは細かい構造を見るのに優れています。

検査環境:MRIは強い磁場を使うため、ペースメーカーなど金属製の医療機器を体内に持つ患者さんは検査ができない場合があります。

私が若手医師だった頃と比べると、両方の装置とも格段に進化しています。

特に最新のMRI装置では、以前は30分以上かかっていた検査が15分程度で済むようになり、患者さんの負担が大きく軽減されました。

また、CTも被ばく量を抑えながら高精細な画像を得られるようになっています。どちらの検査法も日進月歩で進化していますが、それぞれの特性を理解して使い分けることが重要です。

脳梗塞早期診断におけるMRIの優位性

脳梗塞の診断において、MRIとCTにはそれぞれ得意・不得意があります。

特に発症早期の脳梗塞検出については、MRIが圧倒的に優れています。

脳梗塞が発症してすぐの段階では、CTでは異常を捉えにくいことが多いのです。

CTで脳梗塞の変化が明確に見えるようになるまでには、通常発症から少なくとも数時間以上かかります。

一方、MRIの「拡散強調画像(DWI)」という特殊な撮影法を使えば、発症からわずか数十分で脳梗塞の変化を捉えることができます。

これは脳細胞が壊死する過程で起こる水分子の動き(拡散)の変化を検出する方法です。

私の臨床経験でも、CTでは全く異常が見られなかった患者さんのMRI拡散強調画像で、くっきりと白く浮かび上がる脳梗塞巣を見つけることは珍しくありません。

このような超早期の段階で診断できることが、治療開始の判断を早め、患者さんの予後改善につながるのです。

(併せて読みたい記事:発症時刻不明の脳梗塞ではMRIの拡散強調画像とFLAIR画像所見のミスマッチが重要)

MRIのもう一つの大きな利点は、脳梗塞の原因となっている血管の状態も同時に評価できることです。

MRAという技術を使えば、造影剤なしでも脳血管の状態を可視化できます。血管の狭窄や閉塞部位を特定できれば、治療方針の決定に大いに役立ちます。

さらに、MRIでは「灌流画像」という技術を使って、脳の血流状態も評価できます。

これにより、すでに不可逆的なダメージを受けた「コア」と、血流が低下しているものの適切な治療で救済可能な「ペナンブラ」を区別することができるのです。

このように、脳梗塞の早期診断においてMRIは非常に強力なツールです。

ただし、すべての医療機関でMRIが24時間稼働しているわけではなく、また検査に時間がかかるという制約もあります。

CTが第一選択となる状況と利点

MRIが脳梗塞の早期診断に優れているにもかかわらず、実際の臨床現場では多くの場合、CTが最初に選択される検査となっています。なぜでしょうか?

まず挙げられるのは、CTの「スピード」です。

CTは撮影自体が数十秒で終わり、前処理や後処理を含めても10分程度で結果が得られます。脳卒中のような緊急疾患では、この時間差は非常に重要です。

次に、「アクセスのしやすさ」です。

CTはほとんどの救急病院に設置されており、24時間いつでも検査が可能な施設が多いです。

一方、MRIは設置している病院は多いものの、夜間や休日に対応できる施設は限られています。

また、CTは「汎用性」に優れています。

脳梗塞を疑って検査を行っても、実際には脳出血やくも膜下出血、あるいは脳腫瘍などの可能性もあります。

特に脳出血の診断には、CTが非常に優れています。

脳出血は発症直後からCT画像で明瞭に白く写るため、一目で診断がつきます。

さらに重要なのは、「安全性の確認のしやすさ」です。

MRIは強力な磁場を使用するため、体内に金属がある患者さんには危険を伴います。

ペースメーカーや人工内耳、脳動脈クリップなどを装着している方は、MRI検査ができない場合があります。

救急の現場では、患者さんの既往歴や体内金属の有無を確認する時間的余裕がないことも多いです。

そのような状況では、安全性の面からもCTが選択されます。

脳卒中が疑われる患者さんが救急搬送されてきた場合、まずCTで脳出血の有無を確認します。

出血がなければ、その後の詳細な評価のためにMRIを追加することが多いです。

このように、CTは迅速性、アクセスのしやすさ、汎用性、安全確認の容易さから、脳卒中診断の最初のステップとして重要な役割を果たしています。

(併せて読みたい記事:臨床医の頭部CT読影手順とは)

患者さんへの負担を考慮した検査選択

画像診断技術の進歩は素晴らしいものですが、検査を受ける患者さんの立場に立って考えることも非常に重要です。MRIとCTはそれぞれ患者さんへの負担が異なります。

MRI検査の最大の特徴は「閉所での長時間の静止」が必要なことです。MRI装置は筒状の狭い空間に入る必要があり、検査中は15〜30分程度、体を動かさずに横たわっていなければなりません。

閉所恐怖症の方や、長時間じっとしていることが難しい方(認知症や小児など)にとって、MRI検査は大きな負担となります。また、MRI検査中は大きな機械音がするため、音に敏感な方には不快感を与えることもあります。

一方、CT検査は数十秒で終わるため、身体的・精神的負担は比較的小さいです。

ただし、CTはX線を使用するため被ばくを伴います。

一回の頭部CT検査による被ばく量は、自然界から1年間に受ける放射線量と同程度で、健康への影響はほとんどないとされていますが、若年者や妊婦さんでは可能な限り被ばくを避けたいところです。

私の臨床経験では、高齢の患者さんや不安が強い患者さんには、まずCTから始めることが多いです。その後、必要に応じてMRIを追加するという段階的なアプローチが、患者さんの負担を考慮した選択となります。

また、最近では「オープンMRI」や「ワイドボアMRI」といった、閉所恐怖症の方でも比較的検査を受けやすい装置も普及してきています。検査への不安が強い場合は、このような特殊なMRI装置がある施設を選ぶという選択肢もあります。

さらに、検査前の十分な説明も患者さんの不安軽減に重要です。

検査の目的や流れ、所要時間、注意点などを丁寧に説明することで、多くの患者さんは安心して検査に臨めるようになります。

このように、画像診断においては最新の技術を活用することも大切ですが、患者さん一人ひとりの状態や不安に配慮した検査選択も同様に重要です。医療者と患者さんがよく相談して、最適な検査計画を立てることが理想的です。

脳梗塞診断から治療までの最適なタイムライン

脳梗塞治療において「時間」は何よりも重要な要素です。

発症から治療開始までの時間が短いほど、良好な転帰が期待できます。

ここでは、脳梗塞を疑ってから治療開始までの理想的なタイムラインを解説します。

まず、脳梗塞を疑う症状が現れたら、すぐに救急車を呼ぶことが最優先です。脳梗塞の典型的な症状は「FAST」という言葉で覚えられます。

F(Face):顔の片側が下がる

A(Arm):片方の腕に力が入らない

S(Speech):言葉が出にくい、呂律が回らない

T(Time):これらの症状が見られたら時間を確認し、すぐに救急車を

救急車が到着したら、発症時刻や症状の経過を正確に伝えましょう。救急隊は適切な医療機関(脳卒中センターなど)に搬送します。

病院到着後は、まず医師による診察が行われます。続いて、画像検査へと進みます。多くの場合、最初にCTが行われ、脳出血の有無を確認します。出血がなければ脳梗塞の可能性が高まります。

発症から4.5時間以内であれば、血栓溶解薬(t-PA)による治療が検討されます。この治療は一刻も早く始めるほど効果が高いため、CTで出血がないことを確認した時点で治療を開始することもあります。

ただし、より詳細な評価のために、可能であればMRI検査も行われます。MRIでは脳梗塞の有無、範囲、血管閉塞の部位などがより正確に評価できるため、治療方針の決定に役立ちます。

特に、主幹動脈(太い血管)の閉塞が確認された場合は、血栓回収療法が検討されます。この治療は発症から最大24時間以内まで適応となる可能性がありますが、やはり早ければ早いほど効果的です。

(併せて読みたい記事:脳血栓回収療法 ~治療開始までの時間短縮に向けて~)

私の経験では、発症から病院到着までの「病院前時間」と、病院到着から治療開始までの「院内時間」の両方を短縮することが重要です。特に院内時間は、医療機関の体制整備によって大きく改善できます。

脳梗塞診療は「時間との戦い」です。症状が出たらすぐに救急車を呼び、適切な医療機関で迅速に検査・治療を受けることが、後遺症を最小限に抑えるカギとなります。

(併せて読みたい記事:見落とされやすい脳梗塞の初期症状9パターン - 完全ガイド)

まとめ:脳梗塞診断におけるMRIとCTの使い分け

ここまで、脳梗塞診断におけるMRIとCTの違いについて詳しく解説してきました。

最後に、両者の特徴と使い分けについてまとめておきましょう。

MRIは脳梗塞の早期診断に優れており、発症からわずか数十分の変化も捉えることができます。また、脳の構造をより詳細に観察でき、血管の状態も同時に評価できるという利点があります。一方で、検査時間が長く、閉所での静止が必要なため、患者さんによっては負担が大きいという欠点もあります。

CTは撮影が迅速で、脳出血の診断に優れています。また、ほとんどの救急病院で24時間対応可能という利点があります。欠点としては、発症早期の脳梗塞変化を捉えにくいことと、X線被ばくを伴うことが挙げられます。

実際の臨床現場では、これらの特徴を踏まえて以下のような使い分けが行われています。

救急搬送された脳卒中疑いの患者さん → まずCTで脳出血の有無を確認

CTで出血がなく、発症から時間が経っていない場合 → 可能であればMRIも追加

発症から時間が経過している場合(24時間以上)→ MRIがより有用

閉所恐怖症や体動が激しい患者さん → CTが現実的

若年者や妊婦など被ばくを避けたい場合 → 可能であればMRIを優先

脳梗塞は一刻を争う疾患です。どちらの検査法が優れているかという議論よりも、それぞれの特性を理解し、患者さんの状態や医療機関の設備に応じて最適な検査を選択することが重要です。

最後に強調しておきたいのは、脳梗塞の予防と早期発見の重要性です。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの危険因子の管理、禁煙、適度な運動、バランスの良い食事など、日常生活での予防が何よりも大切です。

そして、万が一「顔の歪み」「手足の麻痺」「言葉の障害」などの症状が現れたら、迷わず救急車を呼んでください。「様子を見よう」という判断が、取り返しのつかない後悔につながることもあります。

私たち医療者も、より迅速で正確な診断と治療を提供できるよう、日々研鑽を重ねています。この記事が、皆さんの脳梗塞に対する理解を深める一助となれば幸いです。

脳梗塞関連で併せて読みたい記事↓