アルツハイマー型など4大認知症の特徴と見分け方を専門医がわかりやすく解説

- 医療鑑定研究会 中嶋浩二

- 2025年7月23日

- 読了時間: 15分

更新日:1月21日

認知症とは?脳の病気であることを理解しよう

「最近、物忘れが増えてきた…」

年齢を重ねると誰でも物忘れは増えてきます。それが単なる加齢によるものなのか、それとも認知症の初期症状なのかを区別することが重要です。

認知症は単なる老化現象ではなく、脳の病気。様々な原因によって脳の神経細胞が壊れたり、働きが悪くなったりすることで、記憶、判断力、言語能力といった認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。

日本では現在、65歳以上の高齢者のうち約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症と予想されています。つまり、認知症は決して特別な人だけがかかる病気ではなく、誰にでも起こりうる身近な問題なのです。

私は認知症専門医として、数多くの認知症患者さんと向き合ってきました。その経験から言えることは、認知症に対する正しい知識を持つことで、過度に恐れる必要はなくなるということです。

この記事では、認知症の4つの主要なタイプとその違いについて、医学的な視点から詳しく解説していきます。専門用語も使いますが、できるだけわかりやすく説明しますので、ご安心ください。

認知症と加齢による物忘れの決定的な違い

認知症の初期症状として最も知られているのが「物忘れ」です。しかし、単に物忘れが多くなっただけでは認知症と断言することはできません。

認知症による物忘れと加齢による物忘れには、明確な違いがあります。この違いを理解することが、早期発見の第一歩になります。

認知症の物忘れの特徴

認知症の物忘れは、体験そのものを忘れてしまうのが特徴です。例えば、食事をしたこと自体を忘れて「まだ何も食べていない」と言ったり、さっき聞いた話を何度も尋ねたりします。

また、もの忘れの自覚がなく、ヒントを与えられても思い出せないことが多いのも特徴です。そして、症状は比較的早く進行していきます。

加齢による物忘れの特徴

一方、加齢による物忘れは、体験の一部を忘れる程度です。例えば、「昨日の夕食は食べたけど、何を食べたか思い出せない」といった状態です。

もの忘れの自覚があり、「あれ、なんだっけ?」と自分で気づきます。また、ヒントがあれば思い出せることが多く、進行も非常に緩やかです。

日常生活への影響も大きく異なります。加齢による物忘れでは日常生活にそれほど支障はありませんが、認知症の場合は徐々に生活に大きな支障をきたすようになります。

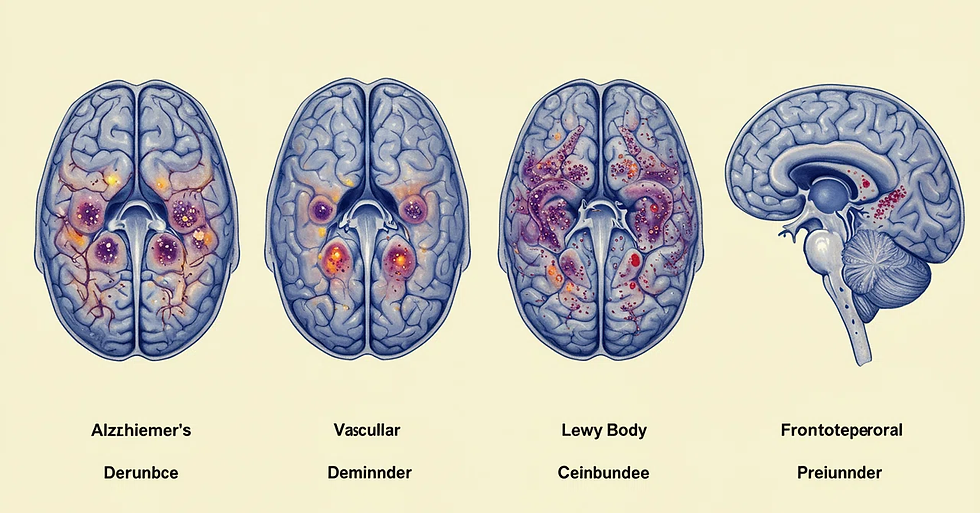

認知症の4つの主要タイプとその特徴

認知症にはいくつかの種類があり、原因となる病気や症状、進行の仕方が異なります。ここでは主な4つのタイプについて詳しく見ていきましょう。

1. アルツハイマー型認知症

認知症の中で最も多く、全体の約70%を占めるのがアルツハイマー型認知症です。脳の神経細胞にアミロイドβやタウといった異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症します。

アミロイドβとは、脳の中にたまる「ゴミ」のような異常なタンパク質のことです。これが増えると、脳の神経細胞がうまく働けなくなり、徐々に壊れていってしまいます。

アルツハイマー型認知症の初期症状は、新しいことを覚えられない「近時記憶障害」が特徴的です。例えば、つい先ほど話したことを忘れる、同じ質問を繰り返すなどの症状が現れます。

進行は比較的ゆっくりで、初期→中期→後期と段階的に症状が悪化していきます。初期には物忘れが中心ですが、中期になると日常生活に支障をきたし、後期には身の回りのことが自分でできなくなります。

2. 血管性認知症

認知症全体の約20%を占めるのが血管性認知症です。脳梗塞や脳出血といった脳血管障害により、脳の一部が損傷を受けることで発症します。

血管性認知症の特徴は、階段状に症状が進行することです。脳梗塞などを起こすたびに、段階的に症状が悪化していきます。また、脳のどの部分が損傷を受けたかによって症状が異なるため、「まだら認知症」とも呼ばれます。ただし、なかにはアルツハイマー型認知症とよく似た経過をたどるタイプもあるので注意が必要です。

記憶障害だけではなく、判断力の低下や意欲の減退、感情のコントロールの障害などが目立つことが多いです。また、歩行障害や手足のしびれなど、身体症状を伴うこともあります。

3. レビー小体型認知症

認知症全体の約10%を占めるのがレビー小体型認知症です。脳の神経細胞内に「レビー小体」という特殊なたんぱく質の塊ができることが原因です。

レビー小体とは、脳の神経細胞の中にできる異常なたんぱく質の集まりです。これができる場所によって、認知症の症状やパーキンソン病のような運動の症状が出ます。

レビー小体型認知症の最大の特徴は、実際にはないものが見える「幻視」です。特に、人や動物などがリアルに見えるという訴えが多いです。また、症状の変動が大きく、調子の良い時と悪い時の差が激しいのも特徴です。

さらに、手足の震え、筋肉のこわばり、歩行障害などのパーキンソン症状を伴うことが多く、レム睡眠行動障害(寝ている間に夢の内容を実際に体で表現してしまう)が見られることもあります。

4. 前頭側頭型認知症

認知症全体の約5%を占める前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が特に萎縮することで発症します。

前頭葉は人格や行動のコントロール、側頭葉は言語理解などを担当しているため、この部分が障害されると、性格の変化や社会性の欠如が目立つようになります。

物忘れよりも、「人格変化」「社会的行動の変化」が初期から目立つのが特徴です。例えば、以前は礼儀正しかった人が突然乱暴な言葉遣いをするようになったり、他人の物を勝手に使ったり、同じ行動を繰り返したりします。

また、他の認知症と比べて若年(65歳未満)で発症することが多いのも特徴です。

各タイプの認知症の初期症状の違い

認知症の早期発見・早期対応のためには、各タイプの初期症状の違いを知っておくことが重要です。ここでは、4つの主要タイプの初期症状の違いを詳しく見ていきましょう。

アルツハイマー型認知症の初期症状

アルツハイマー型認知症の最も典型的な初期症状は「新しいことを覚えられない」ことです。

例えば:

同じことを何度も質問する

約束したことを忘れる

物の置き場所を忘れる

料理の手順が思い出せない

最近あったことを思い出せない

一方で、昔の記憶は比較的保たれていることが多いです。また、初期には自分の物忘れに気づいて不安になったり、隠そうとしたりすることもあります。

血管性認知症の初期症状

血管性認知症の初期症状は、脳のどの部分が損傷を受けたかによって異なりますが、一般的には以下のような症状が見られます:

思考のスピードが遅くなる

集中力が続かない

計画を立てたり、段取りを組んだりするのが難しくなる

感情のコントロールが難しくなる(急に泣いたり、怒ったりする)

歩行が不安定になる、小刻みになる

尿失禁が見られることもある

アルツハイマー型と比べて、記憶障害は軽度であることが多いです。また、症状が突然現れたり、良くなったり悪くなったりすることもあります。

レビー小体型認知症の初期症状

レビー小体型認知症の特徴的な初期症状には以下のようなものがあります:

リアルな幻視(特に人や動物が見える)

注意力や集中力の変動(調子の良い日と悪い日の差が大きい)

手足の震え、筋肉のこわばり、小刻み歩行などのパーキンソン症状

レム睡眠行動障害(寝ている間に大声を出したり、暴れたりする)

原因不明の意識消失や転倒

記憶障害は初期には目立たないことも多く、むしろ上記のような特徴的な症状が先行することがあります。

前頭側頭型認知症の初期症状

前頭側頭型認知症の初期症状は、他の認知症とは大きく異なります:

性格の変化(几帳面だった人が無頓着になるなど)

社会的ルールを無視した行動(列に割り込む、他人の物を勝手に使うなど)

感情の平板化(喜怒哀楽の表現が乏しくなる)

同じ行動を繰り返す(同じコースを何度も歩く、同じ言葉を繰り返すなど)

食行動の変化(甘いものばかり食べるようになるなど)

物忘れは初期にはあまり目立たず、むしろ行動や性格の変化が周囲の人の目に留まることが多いです。

認知症の原因とリスク要因

認知症は単なる老化現象ではなく、様々な原因やリスク要因が関わっています。ここでは、各タイプの認知症の原因と、認知症全般のリスク要因について詳しく見ていきましょう。

各タイプの認知症の原因

アルツハイマー型認知症の原因

アルツハイマー型認知症の主な原因は、脳内にアミロイドβやタウといった異常なタンパク質が蓄積することです。これらのタンパク質が神経細胞を傷つけ、脳の萎縮を引き起こします。なぜこれらのタンパク質が蓄積するのかについては、完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

(併せて読みたい記事:Alzheimer型認知症の診断にアミロイドPET検査は有用か)

血管性認知症の原因

血管性認知症は、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害により、脳の一部への血流が途絶えたり、出血によって脳細胞が破壊されたりすることが原因です。高血圧や糖尿病、脂質異常症など、動脈硬化を進める生活習慣病が背景にあることが多いです。

レビー小体型認知症の原因

レビー小体型認知症は、脳の神経細胞内にレビー小体というα-シヌクレインというタンパク質の塊ができることが原因です。このレビー小体は、パーキンソン病の原因としても知られています。なぜレビー小体ができるのかについては、まだ十分に解明されていません。

前頭側頭型認知症の原因

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉の神経細胞が選択的に変性し、脱落していくことが原因です。一部のケースでは、タウやTDP-43などの異常なタンパク質の蓄積が関与しているタイプもあります。また、他の認知症と比べて遺伝的要因の関与が大きいとされています。

認知症のリスク要因

認知症の発症には、様々な要因が関わっていると考えられています。これらを「リスク要因」と呼びます。リスク要因には、自分で変えられないものと、生活習慣の見直しなどで変えられるものがあります。

変えられないリスク要因

加齢:最も大きなリスク要因です。年齢が上がるほど、認知症を発症する可能性は高まります。

遺伝:一部の認知症(特に若年性アルツハイマー病の一部や前頭側頭型認知症の一部)では、特定の遺伝子が強く関与している場合があります。ただし、ほとんどの認知症では、遺伝の影響は限定的と考えられています。

変えられる(かもしれない)リスク要因

生活習慣病:高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などは、血管性認知症だけでなく、アルツハイマー型認知症のリスクも高めることがわかっています。

喫煙:喫煙は血管を傷つけ、脳への血流を悪くします。また、脳の酸化ストレスを高めるとも言われています。

過度の飲酒:大量のアルコール摂取は、脳を萎縮させ、認知機能の低下を招く可能性があります。

運動不足:体を動かさないでいると、血流が悪くなったり、生活習慣病のリスクが高まったりします。

不適切な食事:塩分や脂肪分の摂りすぎ、野菜や魚の不足など、バランスの悪い食事は生活習慣病を招き、間接的に認知症のリスクを高めます。

社会的孤立:人との交流が少なかったり、社会的な活動に参加しなかったりすると、脳への刺激が減り、認知機能が低下しやすくなると言われています。

教育歴:一般的に、教育を受けた期間が短いと、認知症のリスクがやや高まるとされています。

難聴:聞こえにくい状態を放置すると、脳に入ってくる情報が減り、脳の活動が低下したり、コミュニケーションが減って孤立しやすくなったりするため、認知症のリスクが高まることが指摘されています。

うつ病:うつ病を経験した人は、後に認知症を発症するリスクが高いという報告があります。

これらのリスク要因を知ることは、認知症予防への第一歩となります。全てを完璧に避けることは難しいかもしれませんが、できることから少しずつ改善していくことが大切です。

認知症の予防と対策

現時点では「これをすれば絶対に認知症にならない」という確実な予防法はありません。しかし、リスク要因を減らす努力をすることで、認知症の発症リスクを下げたり、発症を遅らせたり、あるいは症状の進行を緩やかにしたりすることは可能であると考えられています。

大切なのは、「年のせい」と諦めずに、脳の健康を意識した生活を送ることです。ここでは、今日から始められる具体的な取り組みをいくつかご紹介します。

生活習慣病の予防と管理

高血圧、糖尿病、脂質異常症は、血管性認知症だけでなくアルツハイマー型認知症のリスクも高めます。健康診断を定期的に受け、もしこれらの病気が見つかったら、医師の指示に従ってきちんと治療を続けましょう。

私の臨床経験では、血圧や血糖値をしっかりコントロールしている患者さんは、そうでない患者さんと比べて認知機能の低下が緩やかであることが多いです。

バランスの取れた食事

特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食品をバランスよく摂ることが基本です。特に以下の点を意識してみましょう:

野菜、果物を積極的に摂る:抗酸化作用のあるビタミンやミネラルが豊富です。

魚(特に青魚)を食べる:DHAやEPAといったオメガ3系脂肪酸が含まれ、脳の健康に良いとされています。

塩分、糖分、動物性脂肪を控えめに:生活習慣病の予防につながります。

地中海食を参考に:オリーブオイル、野菜、果物、豆類、魚介類、ナッツ類などを中心とした食事スタイルは、認知機能の維持に良いという研究結果があります。

適度な運動習慣

運動は、脳の血流を改善し、神経細胞の成長を促す効果が期待できます。激しい運動である必要はありません。まずは無理なく続けられることから始めましょう。

有酸素運動:ウォーキング、軽いジョギング、水泳、サイクリングなどがおすすめです。少し息が弾むくらいの強度で、週に2~3回、1回30分程度を目安に。

筋力トレーニング:スクワットや軽いダンベル体操などで、筋肉量を維持することも大切です。転倒予防にもつながります。

ながら運動:テレビを見ながら足踏みをする、階段を使うようにするなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やしましょう。

知的好奇心と社会的交流

脳は使わないと衰えてしまいます。新しいことに挑戦したり、頭を使ったりする習慣を持ちましょう。また、人との交流も脳を活性化させる重要な要素です。

趣味を楽しむ:読書、囲碁、将棋、楽器演奏、手芸、園芸など、自分が楽しめることを見つけましょう。

新しいことを学ぶ:料理教室に通う、語学を勉強する、資格取得を目指すなど、知的な挑戦は脳の良い刺激になります。

人との交流を大切に:家族や友人との会話、地域活動への参加など、社会的なつながりを持ちましょう。

私が特に強調したいのは、社会的な交流の重要性です。コロナ禍で人との交流が減っている方も多いと思いますが、オンラインでのコミュニケーションも含め、何らかの形で人とのつながりを維持することが認知症予防には欠かせません。

質の高い睡眠と生活習慣

睡眠中に、脳は日中の活動でたまった老廃物(アミロイドβなど)を掃除していると言われています。寝不足が続くと、この掃除が十分に行われず、認知症のリスクを高める可能性があります。

規則正しい睡眠習慣:毎日決まった時間に寝起きするよう心がけましょう。

適度な昼寝:30分以内の昼寝は認知機能に良い影響を与えるとされていますが、1時間以上の長い昼寝は夜の睡眠の質を下げる可能性があるので注意が必要です。

禁煙とお酒の適量:喫煙は認知症の明らかなリスク要因です。お酒も飲みすぎは脳にダメージを与えますので、適量を守りましょう。

認知予備能を高める

「認知予備能」とは、脳に多少のダメージが起きたとしても、それを補って認知機能を維持する力、いわば「脳の貯金」や「脳の底力」のようなものです。

若い頃からの教育や、生涯を通じた知的な活動、社会的な交流などが、この認知予備能を育てると考えられています。今からでも遅くありません。日々の生活の中で脳を使い、鍛えていくことが大切です。

私の臨床経験では、知的活動や社会的交流が豊かな方は、脳の画像検査で同程度のダメージがあっても、実際の認知機能は維持されているケースをよく見かけます。これは認知予備能の効果と考えられます。

早期発見・早期対応の重要性

もし認知症が発症したとしても、早期に発見し、適切な治療やケアを開始することで、症状の進行を緩やかにしたり、より良い生活を長く続けたりすることが可能です。

「おかしいな」と思ったら、決して一人で悩まず、早めに専門機関に相談してください。かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターなどが相談窓口となります。

最近では、アルツハイマー型認知症の進行を抑える新しいタイプの治療薬も登場してきています(併せて読みたい記事:認知症の「新しい治療薬」を知っていますか?)。

まとめ:認知症を正しく理解し、前向きに向き合う

この記事では、認知症の4つの主要なタイプとその違いについて詳しく解説してきました。ポイントをまとめると

認知症は単なる老化現象ではなく、脳の病気である

認知症の主な種類は、アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型の4つ

各タイプによって原因、症状、進行の仕方が異なる

認知症のリスク要因には、変えられないもの(加齢、遺伝)と変えられる可能性のあるもの(生活習慣病、喫煙、運動不足など)がある

生活習慣の改善で認知症の発症リスクを下げたり進行を遅らせたりできる可能性がある

早期発見・早期対応が重要

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。しかし、正しい知識を持ち、日々の生活習慣を見直すことで、発症のリスクを減らしたり、進行を遅らせたりできる可能性があります。

大切なのは、「年のせい」と諦めず、変化に気づいたら早めに相談し、前向きに認知症と向き合うことです。

この記事の情報が少しでもお役に立てば幸いです。

最後に、この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としたものです。具体的な症状や対応については、必ず医療機関で専門医の診察を受けてください。

併せて読みたい記事↓

《監修医師プロフィール》

医療鑑定研究会 代表

脳神経外科専門医 中嶋 浩二

●専門分野

認知症の診断と治療、高次脳機能障害の後遺障害認定、頭部外傷の診断と治療、脳卒中の診断と治療、水頭症の診断と治療、救急初期対応